核武器的核爆炸方式和杀伤破坏效应当前位置:首页 > 院情

核武器的核爆炸方式和杀伤破坏效应

共1页 1

【背景介绍】核武器的核爆炸方式和杀伤破坏效应

【背景介绍】核武器的核爆炸方式和杀伤破坏效应

核武器在不同介质中和不同高度(或深度)处爆炸时,外观景象和杀伤破坏效应差别很大。因此,核爆炸方式的选择要根据作战任务、目标性质、地形、气象条件等因素确定。核爆炸方式通常分为空中、地面、地(水)下和高空核爆炸等。空中核爆炸是指爆心在海平面以上不足30千米,且火球不接触地面的核爆炸,可杀伤暴露的和隐蔽在野战工事内的有生力量,摧毁地面和浅地下目标,对地面放射性沾染较轻。地面核爆炸是指火球与地面接触的核爆炸,可杀伤工事内的人员和摧毁地面坚固的或浅地下较坚固的目标,在爆区和云迹区可造成严重的地面放射性沾染。水下核爆炸是指在水面下一定深度的核爆炸,所产生的强基浪和水柱,可以破坏舰船、港口等重要目标,巨浪中含有大量的放射性物质,会严重污染部分水域。地下核爆炸是指地面下一定深度的核爆炸,可摧毁地下离爆心近处坚固的重要工程设施,如地下指挥中心、导弹发射井等,也可堵塞重要关卡、隘路。高空核爆炸是指爆心高于海平面30千米以上的核爆炸,可摧毁一定空域内的卫星、导弹,破坏指挥控制通信系统。

核武器在地面以上爆炸时,主要产生5种杀伤破坏效应:冲击波、光辐射、早期核辐射、放射性沾染和核电磁脉冲效应。由于核爆炸不仅释放出巨大的能量,而且核反应过程非常迅速,在微秒级的时间内即可完成,因而在爆点周围不大的范围内形成极高的温度和压力,加热并压缩周围空气使之急速膨胀,产生高压冲击波。地面和空中核爆炸,还会在周围空气中形成火球,发出很强的光热辐射。核反应还产生各种射线和放射性物质碎片。向外辐射的强脉冲射线与周围物质相互作用,造成电流的增长和消失过程,其结果又产生电磁脉冲。冲击波对目标的破坏效应,主要是超压和动压所引起的直接破坏及间接破坏效应。威力在万吨TNT当量以上的空中和地面核爆炸,冲击波是在较大范围内起杀伤破坏作用的主要因素。光辐射是造成杀伤破坏的重要因素,对人员的伤害主要是烧伤和“闪光致盲”,对建筑结构和其他物体的作用主要是热效应,所引起的火灾可造成大范围的破坏。早期核辐射包括核爆炸产生的瞬发中子和瞬发γ射线,短寿命裂变碎片放出的缓发中子和缓发γ射线,以及空气中的氮俘获中子产生的γ射线等,这些射线会对生物体、电子器件和其他物体造成损伤。

早期核辐射的强度由于空气的吸收,随距离的增加衰减很快。因此,即使千万吨TNT当量级的大气层核爆炸,早期核辐射杀伤破坏半径也只有数千米。放射性沾染是核反应产生的放射性裂变产物与核辐射激活的感生放射性物质所造成的沾染。它们具有γ、β和α放射性,半衰期由数秒至数万年不等。放射性沾染的主要损伤对象是人和其他生物。核电磁脉冲时间宽度很窄,频谱很宽,强度可达到比普通无线电波高百万倍,其主要破坏对象是电子、电气设备和指挥控制通信系统等。核爆炸威力相同时,核电磁脉冲的强度随爆高不同差别很大,其中以高空核爆炸产生的核电磁脉冲效应最强,作用的范围最广,可达离爆心数千千米远的目标。

水面及水面以上核爆炸效应,主要是冲击波引起的巨浪的破坏效应,放射性沾染主要集中于回落的海水内,将严重污染港湾。

(材料取自《中国军事百科全书》)

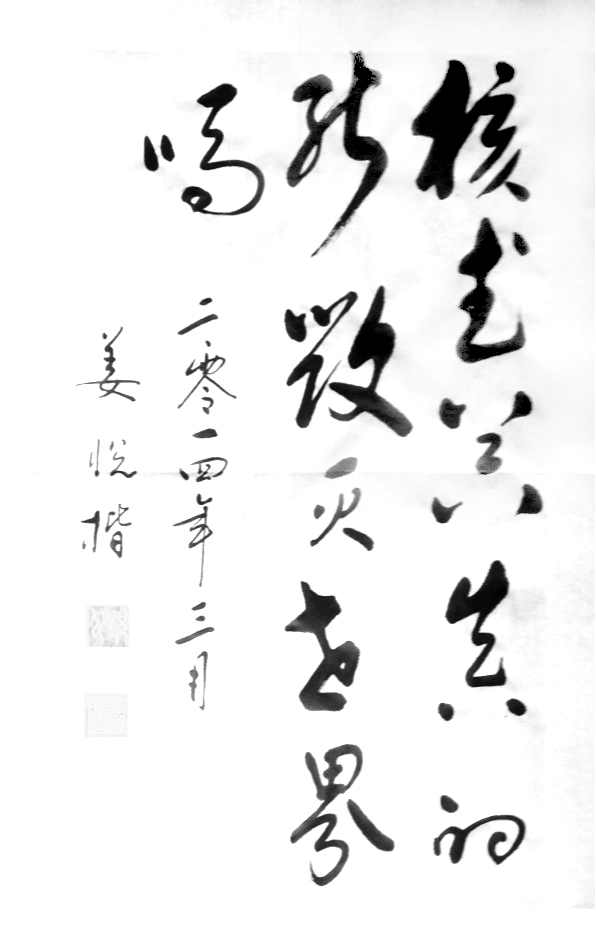

【书法内容】

核武器真的能毁灭世界吗?

【作者】

姜悦楷,中物院原党委书记。